Телесность в коммуникациях веками оставалась на периферии философского и научного внимания. Считалось, что главное — содержание речи, а тело, жесты, паузы, интонации — лишь случайные помехи, которые нужно преодолеть, чтобы дойти до «чистого» смысла. Такое представление складывалось постепенно, начиная с античности, достигло апогея в Новое время и начало разрушаться только во второй половине XIX века. Этот исторический путь дает понимание, почему мы до сих пор часто игнорируем телесный слой в цифровых чатах и почему он оказывается одним из ключей к эмпатии.

Авторское изображение, генерация Midjourney Силуэты, лишённые лица и голоса: метафора исторического исключения телесности из пространства коммуникации.

Дуализм Нового времени и его наследство

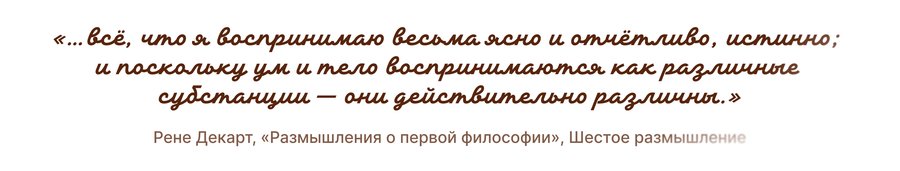

В классической философии тело выступает носителем души. Аристотель видел душу как форму живого тела, но в Средние века и особенно в Новое время акцент сместился на внутренний разум. Рене Декарт в «Размышлениях о первой философии» (1641) окончательно закрепил радикальный дуализм: мыслящая субстанция (res cogitans) полностью отделена от протяжённой, механической субстанции (res extensa).

Для коммуникации это означало одно: идеальный обмен мыслями должен происходить без тела — как если бы два чистых разума напрямую передавали друг другу идеи и мысли. Всё телесное — жесты, паузы, интонации — становилось погрешностью, которую нужно минимизировать. Письмо, а позже телеграф и телефон, воспринимались как шаги к этой «чистоте». Цифровой чат — крайняя, на сегодняшний день, точка этой логики: тело физически отсутствует, и кажется, что мы наконец достигли идеала «слова». Но именно здесь дуализм даёт сбой: отсутствие физического тела не убирает телесность — оно переводит её на новый уровень.

Размышления о первой философии, 1641 Рене Декарт (1596–1650)

Критика дуализма

Во второй половине XIX века дуализм начал подвергаться критике и терять свою прежнюю целостность. Уильям Джеймс в своей работе «Научные основы психологии» (1890) вводит понятие потока сознания: мысль не статична, она течёт в ритме телесных ощущений, эмоций, движений. Граница между «внутренним» и «внешним» размывается — нет чистого разума без дыхания, сердцебиения, мышечного напряжения.

Научные основы психологии, 1890 Уильям Джеймс (1842–1910)

Анри Бергсон в «Материи и памяти» (1896) развивает эту идею: тело — не пассивный приёмник впечатлений, а центр действия, где восприятие рождается из ощущений.

Материя и память, 1896 Анри Бергсон (1859–1941)

В контексте общения это радикальный поворот: пауза в разговоре или письме перестаёт быть пустотой — она становится телесным выбором, моментом, когда тело решает, как ответить или как реагировать.

Современность: тело в эпоху интерфейсов

В середине XX века Ирвинг Гофман завершает переворот в понимании коммуникации, показывая, что любое общение — это театральное представление, где тело играет главную роль. В «Представление себя другим в повседневной жизни» (1959) он вводит драматургический подход: человек постоянно управляет впечатлением, которое производит на других, используя два типа выразительности — то, что он даёт сознательно (gives), и то, что «даётся само» (gives off) — непреднамеренные жесты, паузы, мимика.

Представление себя другим в повседневной жизни, 1959 Ирвинг Гофман (1922–1982)

Но если Гофман работал в мире, где тело было ещё физически воплощенным, то современная философия идёт дальше и описывает ситуацию, в которой тело распределено, фрагментировано, опосредованно вещами, алгоритмами, интерфейсами. Бруно Латур в акторно-сетевой теории настаивает: социальное — это не только люди, это сборки, где вещи, статусы и индикаторы становятся полноправными акторами. Грэм Харман в объектно-ориентированной онтологии добавляет: любой объект (включая тело) недоступен полностью — мы видим только его «чувственную поверхность», а реальная глубина остаётся изъятой. Карен Барад в агентном реализме говорит об «интра-акции»: явления (включая эмпатию и границы) не предсуществуют, они производятся в конкретном материально-дискурсивном разрезе.

В современной коммуникации тело уже не «здесь» целиком — оно распределено между физическим воплощением, экраном, алгоритмом, уведомлением. Мы чувствуем другого не через прикосновение или взгляд, а через сборку, где индикатор, пауза, эмодзи — это акторы, которые «режут» ситуацию и порождают аффект. Тело стало интерфейсным: оно одновременно присутствует и ускользает, открывается и скрывается. И именно в этой новой конфигурации рождаются современная проблема эмпатии: мы реагируем не на человека, а на поверхность, которую собирает интерфейс. А значит, эмпатия требует уже не «понимания души», а умения читать эту распределённую, новую телесность.

Авторское изображение, генерация Midjourney Фигура, собранная из интра-акций: тело, вступающее в сеть акторов, где цифровые следы формируют само явление присутствия.

Исторический путь от дуализма Декарта к потоку Джеймса и Бергсона, драматургии Гофмана и современной философии показывает, что тело никогда не было второстепенным — оно лишь меняло форму. Сегодня оно стало распределённым, интерфейсным, акторным. И именно эта новая телесность делает цифровое общение таким сильным и таким уязвимым одновременно. Чтобы понять, как в нём работают эмпатия и границы, нужно начать с того, как именно тело проявляется.

Телесность переписки — это, пожалуй, главный парадокс цифрового общения: физическое тело собеседника исчезает из поля зрения, но оно не исчезает вообще. Оно просто перешло в другую форму. Темп печати, паузы, индикатор «печатает…», эмодзи и многоточия стали новыми телесными жестами, которые создают аффективный фон до всяких слов и часто оказываются сильнее них самих. Рассуждая об этом, мы видим, что интерфейс по сути расширяет тело: восприятие здесь не сводится к чтению текста, а возникает из динамики взаимодействия — точно так же, как в живом разговоре молчание или вздох передают смысл раньше, чем будет произнесена фраза.

Тело как способ быть в мире

Мерло-Понти разрушает привычную иерархию, где тело — лишь инструмент разума или объект среди объектов. Тело — это не «вещь», которую мы имеем, а то, чем мы являемся. Оно — единственный способ быть в мире, быть в нём и у других. Восприятие не происходит «в голове», оно происходит в теле и через тело, в его движении, ориентации, дыхании.

Феноменология восприятия, 1945 Морис Мерло-Понти (1908–1961)

Эта мысль кажется абстрактной, если не увидеть её на практике. В перформансе Марины Абрамович «The Artist is Present» (2010) она сидит за столом и смотрит в глаза посетителю часами. Никаких слов, никаких движений — только взгляд. Люди плачут, дрожат, теряют сознание. Почему? Потому что в этой неподвижности тело Абрамович становится общим средством существовать в мире вдвоём. Её дыхание, её неподвижность, её присутствие — это само событие. Зритель не смотрит на её тело, он входит в него, чувствует его как своё. Тело становится не инструментом коммуникации — оно и есть коммуникация.

Марина Абрамович — The Artist is Present, 2010

Мерло-Понти пишет, что мы не стоим перед своим телом как перед объектом — мы в нём, мы и есть оно.

В перформансе Абрамович посетитель не интерпретирует её тело — он оказывается в нём. Тело само себя интерпретирует через присутствие, через ритм дыхания, через неподвижность или замедленное движение.

В цифровом общении этот принцип сохраняется, но принимает новую форму. Когда в чате собеседник долго не отвечает, мы чувствуем это физически — напряжение, учащённое дыхание, желание написать ещё. Интерфейс не показывает тело, но делает его ощутимым. Мы не стоим перед экраном — мы в нём, как в теле Абрамович. Тело собеседника приняло новую цифровую форму, которую уже мы чувствуем.

Авторское изображение, генерация Midjourney Два тела, вступающие в контакт через экран: образ цифровой близости, где присутствие ощущается сильнее видимости и становится общей формой бытия.

Именно эта воплощённость делает цифровое общение таким интенсивным: тело не ушло, оно просто стало невидимым, но от этого ещё более сильным. Мы реагируем не на слова, а на присутствие, которое транслируется через интерфейс. И это присутствие — всегда телесное, всегда живое, всегда способ быть в мире вместе.

Пауза как телесный жест

Если тело — способ быть в мире, то пауза — один из самых сильных телесных жестов. Она не пустота и не отсутствие действия — она само действие, реализованное через сдерживание или, напротив, отказ от движения. Мерло-Понти пишет, что жест не вызывает мысль о гневе — он и есть гнев. То же самое с паузой: она не символизирует напряжение — она сама является напряжением.

В театре абсурда Сэмюэла Беккета пауза становится главным героем. В «В ожидании Годо» персонажи часами молчат, переглядываются, делают шаг и останавливаются. Зритель чувствует эту тишину физически: она давит, она длится, она заставляет тело напрягаться в ожидании. Беккет заставляет паузу проживать. Пауза получается не перерывом между репликами — она и есть реплика, она и есть событие, она и есть тело, которое говорит без слов.

Сэмюэл Беккет — В ожидании Годо, 1953

Джон Кейдж в 1952 году доводит эту мысль до абсурда. Его композиция 4′33″ — это четыре минуты тридцать три секунды полного молчания оркестра. Музыканты сидят с инструментами, но не играют. Зал наполняется звуками дыхания, кашля, шорохом одежды, скрипом стульев. Пауза превращается в пространство, в которое входит тело слушателя. Тишина становится самым громким жестом, потому что в ней тело начинает слышать себя.

Джон Кейдж — 4′33″, 1952

В перформансе «Rhythm 0» (1974) Марина Абрамович стоит неподвижно шесть часов, позволяя зрителям делать с ней что угодно. Пауза Абрамович — это не пассивность, это активный телесный жест: она отдаёт своё тело в пространство взаимодействия, и в этой неподвижности рождается напряжение, страх, вина, желание прикоснуться или ударить. Пауза становится чистым телом, которое говорит громче любого крика.

Марина Абрамович — Rhythm 0, 1974

В цифровом чате пауза работает точно так же. Когда после эмоционального сообщения собеседник долго молчит, мы чувствуем это физически — как давление, как отсутствие дыхания. Индикатор «печатает…», который внезапно гаснет, становится современной версией беккетовской тишины или кейджевского молчания. Пауза в чате — это не техническая задержка, это телесный жест сдерживания, который мы проживаем своим телом. И именно поэтому она так сильно влияет на границы: в одной ситуации она воспринимается как уважение к пространству, в другой — как отвержение.

Авторское изображение, генерация Midjourney Фигура, застывшая перед экраном: пауза как телесный жест присутствия, в котором ожидание становится давлением и общим пространством чувств.

Мерло-Понти подчёркивает, что жест содержит смысл так же, как слово содержит своё значение. Пауза в чате — это слово без звука, жест без движения, тело без видимости. И всё равно мы чувствуем его полностью.

Аффект как интенсивность микроритмов

Если пауза — это телесный жест, то ритм — это то, что делает этот жест живым. Брайан Массуми в «Параболах виртуального» выводит аффект за пределы эмоций и чувств: аффект — это чистая интенсивность, которая возникает в теле до того, как она будет названа, квалифицирована, превращена в чувство.

Самый яркий пример — видеоарт Билла Виолы. В серии The Passions (2000–2002) он снимает обычные эмоции в экстремальном замедлении: человек плачет, обнимает, кричит, но кадр растянут в десятки раз. Зритель начинает проживать эти эмоции. Слёзы текут так медленно, что тело зрителя синхронизируется с этим ритмом: дыхание замедляется, кожа покрывается мурашками. Аффект рождается из микроритма движения, а не из содержания.

Билл Виола — The Passions, 2000–2002

То же самое в хореографии Пины Бауш. В Café Müller (1978) танцоры двигаются в странном, прерывистом ритме: они натыкаются на стулья, падают, медленно поднимаются, повторяют одно и то же движение до изнеможения. Зритель не понимает, что происходит, но чувствует тревогу, усталость, нежность — всё одновременно. Тело зрителя входит в этот ритм, начинает дышать им, двигаться им.

Пина Бауш — Café Müller, 1978

Массуми вводит понятие биограммы — живой топологии, где чувства, время и измерения соединяются на одной поверхности восприятия.

В перформансе Café Müller биограмма — это поверхность сцены, на которой ритм столкновений и падений создаёт единое поле аффекта. Зритель перестаёт быть наблюдателем, он оказывается внутри этой биограммы, его тело начинает жить в том же ритме.

Похоже ритм работает и в цифровом чате. Быстрый обмен сообщениями создаёт биограмму близости, медленный — биограмму отчуждения. Индикатор «печатает…», который появляется и исчезает, — это современный аналог замедленного движения Виолы или прерывистого ритма Бауш. Он запускает аффект ожидания, который тело проживает до всяких слов. И именно поэтому в переписке так легко почувствовать тревогу или тепло: мы реагируем не на текст, а на ритм, который тело собеседника транслирует через интерфейс.

Авторское изображение, генерация Midjourney Два тела, сонастраивающихся общим ритмом: цифровая биограмма, где присутствие возникает в повторе жестов и скрытых тактах взаимодействия.

Массуми пишет, что тело настолько же абстрактно, насколько конкретно. В цифровом общении эта абстрактность становится особенно заметной: ритм печати — это тело, которое мы не видим, но чувствуем. И в этом ритме рождается аффект — до смысла, до квалификации, до того, как мы успеем назвать его «неловкостью» или «близостью».

Знаки и многоточие как продолжение тела

Мерло-Понти утверждает, что слово — это подлинный жест, содержащий свой смысл так же, как телесный жест содержит свой. Оно не описывает эмоцию — оно её выражает, оно и есть эмоция.

В театре Но маска и одно произнесённое слово вместе делают жест: зритель не «понимает» гнев или печаль — он их проживает. Маска не символизирует — она воплощает. В комедии дель арте огромный грим-слеза или грим-улыбка на лице Арлекина — это прямое продолжение тела актёра, которое мгновенно переводит зал в нужный аффект.

Театр Но — традиционная маска nō-men, Япония, XIV–XV вв. | Комедия дель арте — маска Арлекина, XVII век

В поп-арте 60-х то же самое делает Рой Лихтенштейн. Огромные комиксные точки, жирные чёрные контуры, плакатные «POW!» и «BOO-HOO!» — это не ирония над массовой культурой, это её прямое телесное воплощение. Слёзы на лице героини кричат, рассказывая о её грусти. Зритель оказывается внутри гиперболизированных эмоций, как внутри комиксного пузыря.

Рой Лихтенштейн — Drowning Girl, 1963 | Crying Girl, 1963

В современной поэзии и литературе многоточие выполняет ту же роль. У Пауля Целана или Сэмюэла Беккета три точки больше похожи на дыхание, на тело, которое замолкает. Читатель физически ощущает эту остановку: дыхание задерживается, внутри появляется пустота, которую нужно прожить. Многоточие становится телесным жестом, который не описывает молчание, а воплощает его.

В работах Рафаэля Лозано-Хеммера, например в инсталляции Pulse Room (2006), сотни лампочек мигают в ритме сердец посетителей. Зритель берёт в руки датчик — и его собственное сердцебиение превращается в свет. Здесь эмодзи-подобные вспышки, что является прямым продолжением эмоции. Лампочка как бдуто начинает волноваться вместе с телом.

Рафаэль Лозано-Хеммер — Pulse Room, 2006

Если эти мысли переносить на чат, можно заметить, что эмодзи и многоточия работают схожим образом. Смайлик после резкого сообщения — это маска Но, которая мгновенно меняет тон. Многоточие в конце фразы — это целановская пауза, которая заставляет тело собеседника додумать недосказанное. Эти знаки выражают наши эмоции, они и есть продолжение тела, которое интерфейс делает видимым.

Мерло-Понти пишет, что восприятие всегда телесно и всегда интерсубъективно: я вижу мир не несмотря на своё тело, а благодаря ему и вместе с другими.

Эмодзи и многоточие в чате — это современные интерсубъективные поля. У них нет задачи украсить текст, они делают нас присутствующими друг у друга, они продолжают наше тело в пространство другого. И именно поэтому они так сильно влияют на то, как мы чувствуем границы и как рождается (или разрушается) эмпатия.

Если ритм и паузы — это тело в цифровом, то считывание кьюсов — это способ понять, как это тело «говорит». В чате статусы «онлайн», «прочитано» или «пишет…» становятся сигналами участия, которые мы интерпретируем, чтобы не потерять нить общения. Мы видим, как переключение рамки меняет смысл одной и той же реплики: шутка в дружеском тоне — это одно, а в формальном — совсем другое. Это делает переписку сценой, где эмпатия рождается из способности замечать и корректно читать эти кьюсы.

Авторское изображение, генерация Midjourney Сцена цифрового общения: пространство, где кьюсы становятся зрителями и жестами одновременно, а переписка разворачивается как спектакль.

Фронт и бэк в представлении себя

Гофман в «Представлении себя другим в повседневной жизни» вводит понятия «переднего плана» (front) и «заднего плана» (back), чтобы показать, как человек управляет впечатлением, которое производит на других. Фронт — это всё то, что мы сознательно выставляем напоказ: одежда, манеры, речь, обстановка. Бэк — это скрытая зона, где мы расслабляемся, репетируем, допускаем «промахи», которые не должны увидеть зрители. Между ними всегда существует строгая граница, «кулиса» которую нужно поддерживать.

Самый яркий пример этой границы — перформансы Синди Шерман 1970–1980-х (серия Untitled Film Stills). Она фотографирует себя в образах героинь вымышленных фильмов 1950–60-х: домохозяйка у плиты, секретарша у телефона, девушка на дороге. На всех снимках Шерман тщательно выстраивает фронт: костюм, грим, поза, свет. Но зритель чувствует бэк — тревогу, одиночество, искусственность роли. Именно этот разрыв между «gives» и «gives off» делает фотографии такими пронзительными: мы видим не просто образ, а человека, который играет его и одновременно выдаёт своё настоящее состояние.

Синди Шерман — Untitled Film Stills, 1977–1980

Ещё более радикально это показано в перформансах Марины Абрамович и Улая «Imponderabilia» (1977): они стоят голыми в узком дверном проёме музея, лицом друг к другу, заставляя посетителей протискиваться между ними. Фронт — это их неподвижность, их «роль» живых статуй. Бэк — дыхание, дрожь, пот, случайные касания. Зрители вынуждены буквально вторгаться в бэк, и в этот момент вся система фронт/бэк рушится: стыд, страх, возбуждение — всё выходит наружу. Гофман бы сказал: представление провалилось, но именно провал раскрывает, как хрупка граница.

Марина Абрамович и Улай — Imponderabilia, 1977

В театре Но или комедии дель арте фронт — это маска, которая скрывает лицо актёра, но одновременно выдаёт его состояние: одна и та же маска Арлекина может быть веселой или печальной в зависимости от наклона головы, паузы, жеста руки. Зритель читает бэк через микроутечки фронта.

Авторское изображение, генерация Midjourney Маски, скрывающие лицо, но не жест: фигуры, у которых фронт доведён до совершенства, а бэк живёт в движении рук и микроритме переписки.

В цифровом чате фронт и бэк существуют в ещё более сжатом виде. Фронт — это текст сообщения, стикеры, эмодзи, статус «онлайн». Бэк — это всё, что просачивается сквозь интерфейс: внезапная долгая пауза, исчезновение «печатает…», стёртое и переписанное сообщение (если собеседник видит, что ты печатаешь). Мы стараемся держать фронт идеальным, но бэк всё равно выдаёт себя, и именно в этом разрыве рождается тот аффект, который мы называем «неловко», «тепло» или «давление». Чат не убрал театр — он сделал его ещё более интимным и ещё более хрупким.

Ключи и скобки как переключатели фрейма

Гофман в «Анализе фреймов» определяет фрейм как базовый принцип организации опыта: это не просто рамка вокруг события, а вся система правил, по которым мы понимаем, «что здесь вообще происходит» и как нам следует себя вести.

Фреймы не фиксированы: их можно трансформировать. Главные инструменты трансформации — «ключи» (keys) и «скобки» (brackets). Ключ — это сигнал, который берёт текущий фрейм и переводит его в другой режим, не разрушая структуры (как смена тональности в музыке). Скобки — это границы, которые отмечают начало и конец определённого фрейма, позволяя временно «выйти» из одного и «войти» в другой.

В перформансе Софи Калль «Take Care of Yourself» (2007) художница раздаёт своё прощальное письмо сотням женщин разных профессий и просит прокомментировать. Каждая интерпретация — новый ключ: юрист читает как контракт, актриса — как драму, певица — как песню. Один и тот же текст в разных фреймах превращается в совершенно разные события. Скобки — само письмо: оно открывает и закрывает каждый новый фрейм.

Софи Калль — Take Care of Yourself, 2007

В цифровом чате эти механизмы работают с пугающей точностью. Ключ — это эмодзи или многоточие, которые переключают фрейм реплики: «поговорим позже» без ничего — это прямой отказ, но с 😊 — это мягкий намёк, ключ дружелюбия. Многоточие или кавычки — скобки, которые говорят: «я сейчас не в обычном фрейме, я в иронии / в кавычках / в игре». Статус «печатает…» может быть ключом к серьёзному разговору, а его внезапное исчезновение — скобкой, закрывающей фрейм и оставляющей собеседника в подвешенном состоянии.

Авторское изображение, генерация Midjourney Жест, в котором встречаются два движения: ключ, запускающий общий фрейм, и скобка, удерживающая его.

Гофман подчёркивает, что переключение фрейма — это всегда коллективный труд: если один участник не заметил ключ, сцена рушится. В чате это особенно болезненно: один не поставил скобку — и шутка стала оскорблением. В этом ключе эмпатия — это тончайшее искусство читать ключи и скобки, чувствовать, когда собеседник переключает фрейм, и переключаться вместе с ним, не ломая общую сцену.

Считывание статусов участия

Гофман подчёркивает, что любое взаимодействие держится на постоянных сигналах участия: человек должен показывать, что он «здесь», «вовлечён», «играет свою роль». Эти сигналы бывают сознательными (gives) и непреднамеренными (gives off), о чем уже была речь, именно по ним мы понимаем степень присутствия другого.

В перформансе Тины Б. «The Maybe» (1995) Тильда Суинтон спит в стеклянной витрине восемь часов подряд. Зрители стоят вокруг и смотрят. Статус участия — «спит». Но в этой абсолютной неподвижности мы начинаем ловить малейшие изменения: дрогнула ли рука, изменилось ли дыхание, приоткрылся ли глаз. Эти микро-сигналы становятся единственным способом понять, где заканчивается сон и начинается представление. Эмпатия рождается именно из этой сверхчувствительности к статусу другого.

Тина Б. — The Maybe, 1995

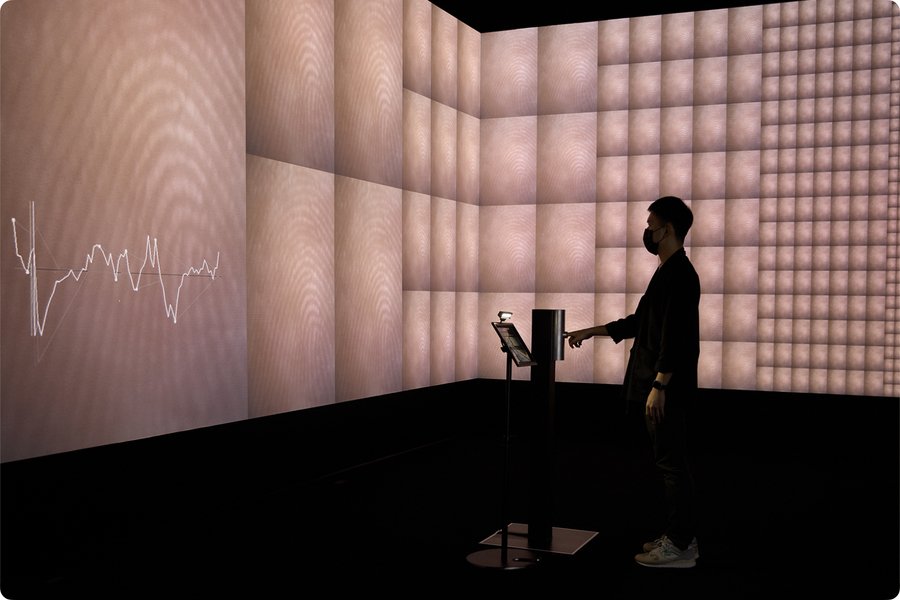

В инсталляции Рафаэля Лозано-Хеммера «Pulse Index» (2010) палец посетителя лежит на датчике, и его пульс превращается в точку на огромном экране среди тысяч других отпечатков и пульсов. Пока палец на датчике — ты участник, ты в сцене, твой пульс виден всем. Убрал палец — исчез. Статус участия здесь абсолютно физический и одновременно публичный: тело оставляет след своего присутствия, который невозможно подделать.

Рафаэль Лозано-Хеммер — Pulse Index, 2010

В цифровом чате эти статусы стали алгоритмическими: «онлайн», «печатает…», «прочитано», «был в сети 5 минут назад». Они превратились в современные аналоги пульса Лозано-Хеммера или дыхания перфоманса Тины Б. Уилсона. Мы читаем их инстинктивно: «онлайн» + быстрые ответы — участник здесь, «прочитано» без ответа — участник ушёл в свой бэк, «печатает…» появляется и исчезает — участник колеблется. Тело не видно, но статус участия выдаёт его состояние точнее любых слов.

В итоге статусы участия — это не технические мелочи, а полноценные социальные акты, которые выдают степень вовлечённости собеседника точнее любых слов. Их считывание требует того же драматургического чутья, о котором писал Гофман: умения видеть за видимым фронтом скрытый бэк, за сознательным «gives» — непреднамеренное «gives off». Именно от этого чутья зависит, останется ли общение эмпатичным или превратится в источник постоянного напряжения и недопонимания.

Телесность в коммуникации — это сама суть взаимодействия. Тело никогда не уходит со сцены: оно проявляется через ритм, паузу, жест, через микроутечки фронта и бэка, через переключение ключей и скобок. В перформансе, в кино, в театре и в повседневных ритуалах мы чувствуем другого именно через эти телесные сигналы — до слов, до смысла, до «понимания».

В цифровом чате тело стало ещё более интенсивным и ещё более уязвимым. Ритм печати, пауза, «печатает…», «прочитано», эмодзи, многоточие — это новые телесные жесты, новые статусы участия, новые ключи и скобки. Эмпатия рождается из способности почувствовать эти жесты, прочитать эти сигналы, прожить чужое тело через интерфейс.

Авторское изображение, генерация Midjourney Фигура, растворённая в собственной поверхности: тело, которое становится сеткой для чужих сигналов и образом того, что мы видим в цифровом общении.

Без этой способности переписка превращается в поле проекций: мы реагируем не на человека, а на собственные страхи и ожидания. Только когда мы начинаем видеть интерфейс как продолжение тела, появляется настоящая внимательность и настоящие границы.

Но если тело присутствует через ритм и кьюсы, а сцена выстраивается через фреймы и роли — то что именно мы видим, когда взаимодействуем? Видим ли мы человека целиком — или лишь поверхность, которую он нам показывает? Что стоит между человеком и его репрезентацией, между внутренним и тем, что доходит до нас? К этому вопросу мы переходим в следующей главе.