Предыдущая глава показала, что цифровая коммуникация формируется в распределённой среде: интерфейсы собирают сцены, алгоритмы задают динамику, платформы организуют поведение. Но вся эта инфраструктура в конечном итоге сводится к одному моменту — к высказыванию. Именно в речи эта сложная сборка становится ощутимой: слово выходит в пространство, встречается с другим и возвращается к говорящему уже в преобразованном виде.

Речь — это самый хрупкий и самый экспонированный элемент цифровой сцены. Интерфейс производит маску, алгоритмы регулируют видимость, а речь — это тот жест, в котором субъект полностью раскрывается: фиксируется, интерпретируется, становится адресуемым. Каждое высказывание — это шаг в сторону другого человека, действие, в котором мы оказываемся уязвимыми не только технически, но и социально, эмоционально, политически.

Авторское изображение, генерация Midjourney Фигура перед дверью на пустой равнине, где облако принимает форму речевого пузыря — жест высказывания, становящийся видимой формой в цифровой сцене.

Батлер пишет о «возбудимости речи» — её способности ранить и быть раненной. Фуко показывает, что язык — одна из ключевых особенностей власти. Хохшильд и Иллуз напоминают, что слова всегда обременены эмоциональными ожиданиями и нормами: говорить — значит вступать в чужую структуру чувствительности.

В этой главе мы рассматриваем речь как действие, которое формирует субъекта, подчиняется микровластям, удерживает и нарушает границы, создаёт способы обращаться и быть обращённым. Речь — это поле, где уязвимость перестаёт быть слабостью и становится условием самого взаимодействия.

Авторское изображение, генерация Midjourney Речь как выход на открытую сцену: слово, покидая говорящего, становится уязвимым и превращает пространство между людьми в зону контакта и риска.

И в цифровой среде, где каждое слово может быть зафиксировано, вырвано из контекста, алгоритмически усилено или распространено, уязвимость речи становится одним из важнейших структурных свойств коммуникации.

Уязвимость речи начинается в тот момент, когда слово перестаёт быть частным движением мысли и входит в пространство отношений. Реплика сразу направлена к кому-то, вписывается в социальную поверхность и становится частью сцены. В этом движении наружу речь обнажает говорящего: она закрепляет его позицию, делает его читаемым, подверженным реакции, интерпретации и ответу.

Речь ранима потому, что она социальна, перформативна, связана с властью и адресностью. Она формирует субъект так же сильно, как субъект формирует речь. И именно это делает каждое высказывание действием, в котором мы оказываемся открытыми миру.

Речь как действие, которое формирует субъекта

В классическом понимании слова выражают уже существующее «я». Но в современном теоретическом контексте — у Батлер и Фуко — речь не просто транслирует внутреннее состояние субъекта; она создаёт его, формирует, делает расположенным в отношении к другим.

Excitable Speech, 1997 Judith Butler (1956–)

Батлер в Excitable Speech утверждает, что слово всегда перформативно.

Говорящий оказывается в пространстве, где каждое высказывание закрепляет его позицию: как отвечающего, как просящего, как обвиняющего, как ранимого, как обладающего властью или подверженного ей. Субъект возникает в результате повторяемых актов речи — в этих повторах, в стабилизации обращений, в том, кто имеет право говорить и кто вынужден молчать.

Субъект и власть, 1982 (в сборнике Beyond Structuralism and Hermeneutics) Мишель Фуко (1926–1984)

Фуко усиливает этот тезис, показывая, что речь — это способ включения в отношения власти. В тексте «Субъект и власть» он пишет о том, что субъект формируется через те действия, которые производят его как адресуемого, дисциплинируемого и вовлечённого в сеть ожиданий.

Речь — одна из таких форм. Она производит смысл и положение: то, кто говорит и кто слушает, кто признаётся, а кто оценивает, кто спрашивает, а кто отвечает.

Эта двойная логика — перформативности (Батлер) и власти (Фуко) — делает высказывание уязвимым: в речи мы зависим от сцены, которую не контролируем полностью. Мы не знаем, как нас услышат, как интерпретируют, как наше слово будет возвращено нам.

Перформанс Карен Финли We Keep Our Victims Ready показывает уязвимость речи, воплощая её как физическую экспозицию. Финли выстраивает монолог, в котором тело становится частью высказывания: оно покрыто шоколадом, маркировано как объект и жертва, и вместе с тем — как субъект, который говорит, кричит, бросает обвинения назад.

Карен Финли — We Keep Our Victims Ready, 1989

Финли демонстрирует, что слово делает тело доступным: язык, наполненный травмой и агрессией, делает уязвимость публичной. Это идеальная визуализация Батлер: высказывание формирует говорящую так же сильно, как она формирует речь.

Инсталляция Кары Уокер My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love раскрывает ту же динамику, но в историко-политическом масштабе. Силуэты, сцены насилия, интимности, подчинения — всё это работает как язык, который формирует расовые и гендерные позиции.

Уокер показывает: субъект никогда не говорит «просто так». Он уже занимает место в структуре власти, уже помещён в исторический контекст, уже «произнесён» чужими репликами. Речь становится актом, который подтверждает или нарушает эти позиции — и именно поэтому так раним.

Кара Уокер — My Complement, My Enemy, My Oppressor, My Love, 2007

В её работах слово и образ становятся инструментами, которые создают возможность или невозможность говорить. Уязвимость появляется в переживании и в самом факте, что высказывание помещено в политическую и историческую рамку.

Интерпелляция и адресность: кто становится «целью» речи

Интерпелляция стоит изучить, чтобы понять, как слово находит адресата — и как сам адресат формируется. Но для Батлер этот процесс гораздо сложнее, чем классическое аллюссеровское «полицейское: „Эй, ты!“». В Excitable Speech она подчёркивает: тот, кого «зовут», не просто отвечает — он становится» тем, к кому обращаются. И не всегда по своей воле.

Так возникает новая фигура уязвимости: адрес предшествует субъекту, и эта предзаданность делает речь способной ранить. Слово, обращённое «в никуда», может всё равно «попасть» — потому что действует сеть конвенций, ожиданий, исторических контекстов. Интерпелляция, по Батлер, не столько вопрос узнавания, сколько вопрос социального попадания.

Авторское изображение, генерация Midjourney Социальное попадание: один жест, одно обращение — и человек выделяется из потока, становясь тем, к кому обращаются.

Аллюссер говорил: «тот, кто оборачивается, признаёт себя». Но Батлер указывает, что «оборот» — не всегда акт согласия; иногда это протест, иногда — шок, иногда — невозможность избежать уже начавшегося процесса.

Таким образом, интерпелляция — не событие, а процесс, который продолжается, даже если субъект сопротивляется. Адресность — это не выбор, а условие существования в языке.

Искусство позволяет увидеть этот процесс с другой стороны — как сцены, где адресность становится видимой.

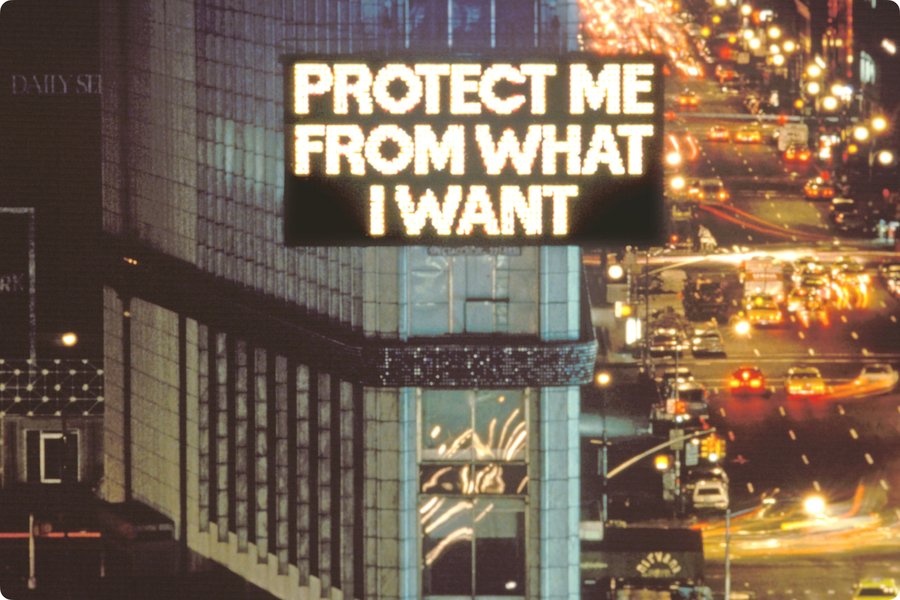

В Truisms Дженни Хольцер короткие фразы — «ABUSE OF POWER COMES AS NO SURPRISE», «PROTECT ME FROM WHAT I WANT» — действуют как чистые адресаты. Их никто не произносит, но каждый, кто их читает, автоматически втягивается в позицию «того, кому сказано». Хольцер помещает зрителя в ситуацию, где слово обращается к каждому, не выбирая никого конкретно, создавая странную форму универсальной интерпелляции — все становятся её целью, но никто не может считать себя исключённым.

Дженни Хольцер — Truisms, 1977–1982

Перформанс The Couple in the Cage Гомес-Пеньи и Фуско показывает интерпелляцию как насильственное местоимение. «Экзотические» исполнители выставлены в клетке, а зрители — невольно помещены в позицию тех, кто «называет», описывает, классифицирует. Их взгляд буквально превращает участников в объект — интерпелляция здесь работает через режим видимости, тот самый «адрес без речи», о котором пишет Батлер.

Такое расширение — от голосового «призыва» к распределённым практикам смотрения, называния, архивирования — делает понятие интерпелляции важным для анализа цифровых сцен. Адресность сегодня формируется алгоритмами, фидами, уведомлениями — но её логика остаётся той же: речь (или её эквивалент) находит нас раньше, чем мы успеваем решить, кем хотим быть в момент встречи.

Интерпелляция — это условие социального бытия, в котором слово действует быстрее сознания.

Гильермо Гомес-Пенья и Коко Фуско — The Couple in the Cage, 1992

Уязвимость как условие коммуникации

Следующий шаг — увидеть, что сама возможность коммуникации держится на фундаментальной открытости другому. В Excitable Speech Батлер пишет, что мы оказываемся ранимыми потому, что зависим от языка, который не создавали: он предшествует нам, формирует нас, предоставляет схемы обращения, а вместе с ними и уязвимости, через которые мы можем быть задеты.

Зависимость от адресации не может быть отменена: она делает нашу речь возможной, но также и уязвимой. Мы вступаем в язык через акты, которые никогда полностью нам не принадлежат и это, по Батлер, делает возможным ранимость как структуру — сам принцип взаимодействия.

Авторское изображение, генерация Midjourney Уязвимость речи как общий замысел: слово тянется между двумя людьми и меняет обоих ещё до того, как достигнет адресата.

Уязвимость проявляется в том, что любое высказывание превышает свой замысел. Речь действует как тело, совершающее жест и он может ранить вопреки намерениям. Батлер подчёркивает, что «слова ранят» не только когда они созданы для ранения, но и потому, что «нет языка, специфически подходящего для описания лингвистической травмы», язык вынужден заимствовать словарь тела, потому что сама ранимость речи неизбежно телесна.

В этом смысле уязвимость — условие коммуникации: мы можем говорить друг с другом только потому, что каждый жест слова создаёт возможность быть тронутым, задетым, ошибочно прочитанным.

В таком ключе выстраиваются художественные практики, обращённые к хрупкости тела и голоса. Инсталляция Трейси Эмин My Bed показывает уязвимость как открытую поверхность — выставленное напоказ пространство, где следы личной истории превращаются в публичный жест. Это демонстрация того, что уязвимость — сама основа существования, которая становится видимой, когда перестаёт быть защищённой.

Трейси Эмин — My Bed, 1998.

Франко Б. в перформансе I Miss You делает ещё более радикальный ход: его тело — ранимое и кровоточащее — становится медиумом речи. Он не говорит слов, но высказывание совершается на уровне воздействия: тело становится актом адресации, в котором жест уязвимости оказывается тем самым местом, где возможна связь. Его «я скучаю по тебе» — это рана, предъявленная аудитории; язык действует через плоть, а не через грамматику.

Франко Б. — I Miss You, 2003.

Батлер подчёркивает, что «быть названным» — всегда травматично, потому что это событие, в котором конституируется субъект.

Поэтому уязвимость — не побочный эффект общения, а его инфраструктура. Мы зависим от другого для того, чтобы существовать в языке, и эта зависимость делает любое высказывание одновременно жестом появления и жестом риска.

В современном контексте к этому добавляется ещё одно измерение — то, что Быонг-Чхуль Хан называет «обществом истощения». В The Burnout Society он показывает, что постоянная готовность отвечать, мгновенная реакция, давление прозрачности и требование позитивности превращают речь в форму непрерывной экспозиции. В такой среде уязвимость усиливается: субъект всегда открыт, всегда доступен, всегда потенциально раним — как содержанием слов, так и их отсутствием, задержкой или тоном.

The Burnout Society, 2010 Быонг-Чхуль Хан (1959–)

Художественные работы, обращённые к хрупкости как форме коммуникации, показывают, что уязвимость — это то, что делает контакт возможным. И Эмин, и Франко Б. демонстрируют: высказывание становится событием там, где тело и язык совпадают в точке напряжённости, где жест обнажённости — это не слабость, а способ быть в отношении.

Мы вступаем в контакт, потому что способны быть задетыми; мы отвечаем — потому что подвержены друг другу; мы продолжаем говорить — потому что травма языка одновременно ранит и открывает путь к ответу.

Если уязвимость речи раскрывает её зависимость от другого, то микровласти показывают обратный вектор — зависимость другого от того, как мы говорим. В языке нет нейтральных жестов: каждый способ обратиться, назвать, уточнить, приказать или даже промолчать уже распределяет роли. Фуко писал, что власть проявляется в повседневных, почти незаметных практиках — «в той точке, где действие одного человека воздействует на действие другого». Речь — идеальный пример этой микротехники. Через неё мы направляем, ограничиваем, классифицируем и организуем поведение; через неё же формируется поле возможностей для ответа.

Авторское изображение, генерация Midjourney

Микровласть речи как распределение ролей: один задаёт правило, другой вынужден ему соответствовать.

Микровласти языка — это система тонких действий: просьб, намёков, предупреждений, уточнений и интонаций. Они выстраивают асимметрии, которые кажутся естественными: кто имеет право ставить вопросы, кто обязан объясняться, чьи эмоции считаются оправданными, кто обязан быть спокойным.

Речь как технология власти

В текстах «Субъект и власть» и «Забота о себе» Фуко показывает, что власть формируется в той самой точке, где один человек обращается к другому. Речь — один из ключевых механизмов этой связи. Через слова распределяются ожидания, формируются позиции и ставятся рамки дозволенного.

Речь становится способом направлять действия — не всегда явно, но почти всегда результативно. Мы регулируем друг друга, произнося: «успокойся», «объясни», «подумай ещё», «ты неправильно понял», «ты должен», «не перебивай». Эти формулы, на первый взгляд бытовые, выстраивают иерархии: кто вправе корректировать, кто обязан оправдываться, кто слышит, а кто обязан слушать.

Авторское изображение, генерация Midjourney Жесты, которые направляют речь: невидимая система нитей, удерживающая мимику и позицию говорящего.

Речь становится технологией власти потому, что она формирует субъекта: говорящий занимает позицию того, кто определяет норму, адресуемый — того, кто должен ей соответствовать. В этом смысле язык производит «передний план» отношений — поверхность, где проявляются тонкие асимметрии, которые редко осознаются как власть.

В «Заботе о себе» Фуко показывает и другое измерение: власть всегда связана с работой над собой, с тем, как человек формирует себя в отношениях с другими. Слова становятся упражнениями, дисциплинами, способами удерживать себя в требуемом состоянии. Речь — это пространство саморегуляции и взаиморегуляции, где власть и субъект формируются одновременно. Это проявляется и в художественных практиках, где язык принимает форму инструмента власти.

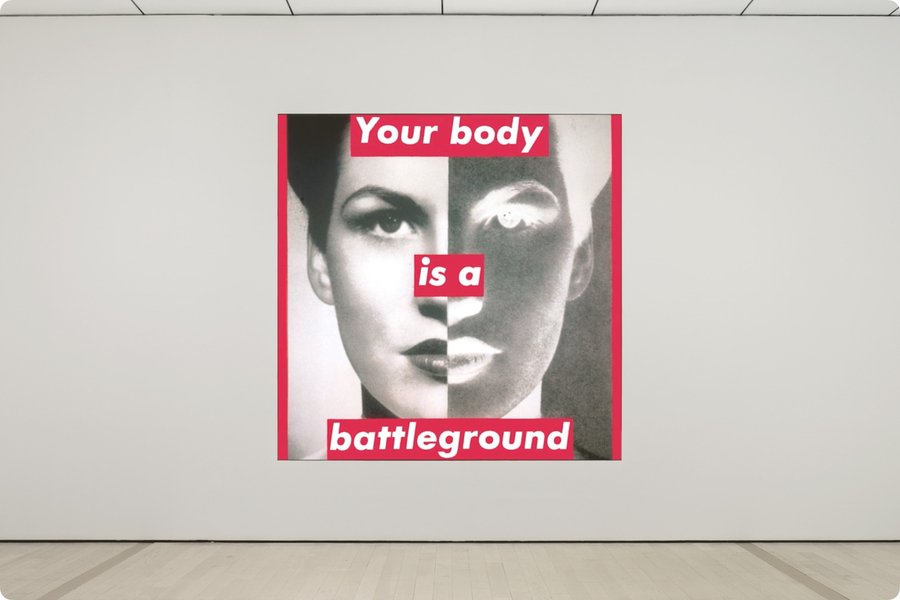

Барбара Крюгер в плакате Your Body Is a Battleground использует императив как удар: фраза разрезает лицо женщины, превращая текст в оружие. Слова Крюгер — помещают зрителя в структуру, где тело оказывается ареной политического давления. В этом плакате можно увидеть то, о чём говорит Фуко: речь — это технология, которая производит субъектность, заставляет занимать позицию и позиционирует другого.

Барбара Крюгер — Your Body Is a Battleground, 1989

В общении распределяются роли, создаются возможности и ограничения, формируются линии напряжения. Язык постоянно конструирует асимметрии через регулирование того, что мы считаем нормальным, возможным, допустимым.

Когда мы говорим о микровластях речи, речь идёт не о манипуляции и не о насилии, а о механизмах повседневной организации субъектности. Язык — это аппарат, который, конечно, позволяет нам говорить, но этим не ограничивается, определяя, кем мы становимся, произнося слова и отвечая на них.

Нравственные призывы, обвинения, обесценивания

Речевые акты, которые мы обычно называем «морализаторством», «обесцениванием» или «обвинением», кажутся бытовыми, но на уровне микровластей они действуют как механизмы перераспределения уязвимости. Они конструируют адресата в определённой позиции, закрепляют его в роли виновного, должного, неблагонадёжного или «неправильного». Уязвимость возникает от содержания слов, а также от самой формы адресности: когда речь оформлена как призыв («ты должна понимать…»), как упрёк («нормальные люди так не делают»), как мягкое обесценивание («ну что ты опять драматизируешь») — это не просто коммуникация, это выстраивание неравной сцены.

Авторское изображение, генерация Midjourney Жест упрёка превращает разговор в одностороннюю сцену, где роль «правого» и «виноватого» закрепляется ещё до ответа.

У Батлер такая динамика объясняется тем, что любое высказывание вписывает адресата в определённую сетку норм. Нравственный призыв апеллирует к норме, которая оказывает давление на субъект. Батлер подчёркивает, что адресация сама по себе формирует субъект.

Нравственный упрёк же — всегда двойное действие: он ранит, потому что «зовёт» субъекта в место, которое тот не выбирал. Адресованность становится способом закрепления уязвимости: тебя «вызывают» в позицию, в которой нужно оправдываться, защищать себя, сглаживать конфликт. Это и есть микровласть речи.

Сара Ахмед помогает увидеть, что подобные высказывания работают не только за счёт нормы, но за счёт аффективного прилипания. Эмоции, пишет она, «приклеиваются» к фигурам, словам, ролям; обида или вина становятся структурной частью того, как тебя «распознают». В аффективной экономике языка эмоции производят и сопровождают смысл: обвинение сообщает, что «ты сделала плохо», создаёт ощущение, что плохо — твоя принадлежность. Поэтому любое обесценивание работает дольше, чем длится сама реплика: эмоция вписывается в тело, в память, в ожидание будущих взаимодействий.

The Cultural Politics of Emotion, 2004 Сара Ахмед (1969–)

Проект Adrian Piper Mythic Being демонстрирует, как нравственные призывы и социальные клише производят субъект. Пайпер появляется на улице в образе «мифического другого» — чернокожего мужчины, чья маска состоит из тех самых приписываемых ему стереотипов. Она проговаривает фразы, которые слышала в адрес себя в детстве, реплики, отсылающие к расовой и гендерной норме. Произнося эти фразы шаг за шагом, Пайпер показывает: обвинения и нравственные обращения — это механизмы, формирующие идентичность и её уязвимость.

Эдриан Пайпер — Mythic Being, 1973–1975

В Rapture Ширин Нешат выстраивает другую сцену: женщины и мужчины разделены, их тела и голоса движутся по разным траекториям. Но главное — то, как изображённая архитектура норм разделяет доступ и автономию. Женские фигуры оказываются в позиции адресатов, на которых «смотрит» структурная власть. Их уязвимость — пространство, заданное самим устройством сцены. Этот визуальный жест подчёркивает то, о чём пишет Батлер: уязвимость возникает там, где субъект помещён в структуру, делающую его адресатом, которому нечем ответить.

От нравственных призывов и обвинений трудно защититься потому, что они не воспринимаются как насилие. Они маскируются под заботу, под рациональность, под «совет». Но именно поэтому они наиболее действенны: они создают ситуацию, в которой субъект вынужден реагировать, оправдываться, подстраиваться — другими словами, занимать место, куда его поставила речь.

Ширин Нешат — Rapture, 1999

Нравственные призывы, упрёки и обесценивания действуют как распределённые микровласти: они формируют асимметричное пространство, где адресат становится более уязвимым, чем говорящий. Это и есть политическая сила языка, о которой пишет Батлер, и аффективная сила сцеплений, которые описывает Ахмед: слово делает возможной определённую конфигурацию отношений, и именно от неё чаще всего нечем защититься.

Эмоциональный труд и власть ожиданий

Уязвимость речи особенно ясно проявляется там, где язык превращается в обязанность, в необходимость поддерживать чужие эмоции, сглаживать напряжение, сохранять «правильный» тон. Арли Хохшильд в The Managed Heart показывает, что эмоциональный труд не ограничивается сферой сервиса: он пронизывает близкие отношения, дружбу, рабочие переписки, сообщения в мессенджерах. Человек учится говорить не так, как чувствует, а так, как «нужно» — чтобы поддержать ситуацию, избежать конфликта и отыграть роль.

The Managed Heart, 1983 Арли Хохшильд (1940–)

Эмоции становятся работой, а речь — её инструментом. Хохшильд описывает, как человек вынужден постоянно регулировать собственные чувства, чтобы соответствовать ожиданиям других.

Так возникает новая форма зависимостей: не только то, что мы говорим, но и то, как мы это говорим, становится объектом контроля. Ожидается мягкость там, где хочется сказать жёстко; поддержка там, где хочется замолчать; спокойствие там, где эмоции не могут быть спокойными. Речь превращается в механизм, через который субъект скрывает собственную уязвимость, одновременно усиливая её.

Авторское изображение, генерация Midjourney Мягкость как обязанность: речь связана нормами, скрывающими уязвимость под требованием быть удобной.

Ева Иллуз дополняет эту логику: в условиях эмоционального капитализма язык становится валютой. В Why Love Hurts она показывает, что современная культура требует чувствовать «правильно», объяснять свои чувства, превращать эмоцию в аргумент, отчёт, доказательство. Отсюда — бесконечные разговоры о границах, намерениях, ожиданиях, нуждах. Эта вынужденная рефлексивность — тоже труд:

Речь выступает как обязанность присутствовать в определённом эмоциональном регистре. Ты должна «объяснить, что чувствуешь», «дать обратную связь», «быть честной, но мягкой», «извиниться правильно», «не обидеть, но и не умолчать». Это сложные, но невидимые требования, которые формируют асимметрию: говорящий несёт больше нагрузки, чем слушающий.

Искусство выявляет эту структуру так, как теория не всегда способна показать. В Мамаше Кураж Бертольта Брехта эмоциональное напряжение распределено неравномерно: мать должна сохранять стойкость, держать хозяйство, вести торговлю, хоронить детей, выступать в роли утешающей и сильной — и всё это происходит через слова. Реплики — это труд: каждая фраза становится актом самосдерживания, удержания сцены, продолжения движения.

Бертольт Брехт — «Мамаша Кураж и её дети», 1939

Речь постоянно балансирует между необходимостью выжить и моральными ожиданиями других: она должна казаться стойкой, разумной, «правильной», даже когда внутри кромешная тьма. Брехт делает видимым то, что Хохшильд и Иллуз описывают аналитически: речь может быть формой труда, который истощает, потому что она должна соответствовать структуре, в которой субъект не может позволить себе быть искренним.

Эмоциональный труд создаёт особую власть над ожиданием. Речь становится потасовкой, где решается, кто обязан сглаживать конфликт, кто должен поддерживать тон, кто несёт ответственность за спокойствие, гармонию, «нормальность». И именно это делает высказывание ранимым: любое слово может оказаться недостаточно мягким, недостаточно зрелым, недостаточно корректным.

В этой логике язык становится обязанностью поддерживать отношения, даже когда сил на это нет. И чем выше нагрузка от ожиданий, тем более уязвимым становится говорящий: он вынужден одновременно выражать себя и соответствовать чужим требованиям.

Авторское изображение, генерация Midjourney Фигура стойкости, несущая эмоциональный труд: высказывание как ноша, которую держат на плечах вместе с заботой, выносливостью и ожиданиями других.

Понимание эмоционального труда важно для исследования, потому что цифровое общение усиливает именно те зоны, где субъект вынужден соответствовать ожиданиям другого: отвечать мягче, чем чувствует; поддерживать разговор, когда нет ресурса; сглаживать конфликты за счёт собственного напряжения.

Если уязвимость — это состояние, в котором слово может ранить, а микровласти — механизмы, распределяющие силу между участниками, то следующий шаг — понять, как именно речь устанавливает границы. Граница в этом контексте не фиксированная черта, а скорее действие, работа по удержанию себя внутри определённой доступности. Она формируется через выбор тона, формат обращения, возможность сказать «нет» или отступить. Граница появляется в моменте, как эффект практик, технологий и рисков, в которых существует субъект.

Границы как «работа» речи

В рамках техники себя Фуко показывает, что субъект регулярно производит границы. Они — это то, что нужно поддерживать, а не то, что однажды обнаруживается.

Эта логика легко переносится на речевые процессы. Граница в речи создаётся через серию маленьких действий: смягчение или ужесточение тона, уточнение адресности, выбор момента для ответа, сам формат реплики. Это работа по удержанию дистанции, и в цифровой среде она становится особенно явной: каждое сообщение может сдвинуть режим доступа к субъекту, сделать участие ближе или дальше.

Авторское изображение, генерация Midjourney. Кропотливая настройка панели как аллегория мелких речевых жестов, которые сдвигают дистанцию в общении.

У Батлер граница понимается как перформатив: она возникает только тогда, когда субъект делает шаг, который и устанавливает её. Она пишет о том, что границы неразрывны с уязвимостью, ведь всегда есть риск быть неправильно услышанным, быть затронутым, что и делает их необходимыми.

Эта перформативность границ прослеживается в практике Ана Мендьеты. В серии Silueta она использует своё тело, чтобы создать временные контуры на земле, песке, траве. Граница здесь как раз действие: отпечаток, который сохраняется ровно настолько, насколько позволяет среда. Они показывают, что граница — всегда процесс стирания и обновления. Важно не то, что очертания исчезают, а то, что субъект совершил работу для их появления.

Работа Мендьеты удивительным образом резонирует с тем, как в общении мы устанавливаем границы, которые исчезают, как только ситуация меняется: сообщение послано — и его тон, расстояние, допустимость уже начинают стираться следующей репликой, новым контекстом.

Ана Мендьета — Silueta Series, 1973–1980

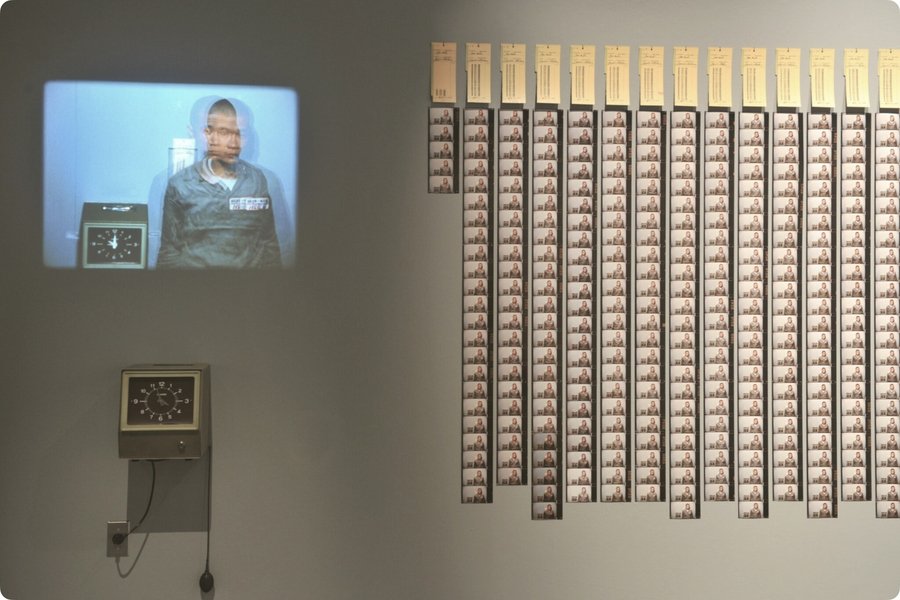

Техчинг Ши в своём Time Clock Piece фиксирует обратную сторону этой логики — жестокую дисциплину, в которой граница становится трудом. Его годичный перформанс, где он обязан был каждый час отмечать своё присутствие у тайм-клока, показывает, как повторяющееся действие превращает рамку в принуждение. Эта работа подчёркивает, что любая граница требует усилия, даже если она выглядит простой. Поддержание собственной доступности (или её ограничения) — труд, развернутый во времени.

Если Мендьета показывает границу как хрупкое явление, то Ши — как изматывающий процесс, который буквально дробит субъекта на интервалы. Вместе эти два проекта демонстрируют, что границы в речи — это всегда работа: ситуативная, временная, несовершенная, но необходимая.

Течинг Ши — Time Clock Piece, 1980–1981

В этой логике цифровое общение превращает установление границ в постоянное действие: отвечать или не отвечать, оставаться «в сети» или исчезнуть, завершить разговор или продолжить — каждая микрореплика формирует состояние границы. Речь — это труд по регулированию доступа к себе, и в цифровой среде он становится особенно требовательным.

Просьбы, отказы, несогласия как формы самозащиты

В ситуациях просьбы, отказа или несогласия граница принимает форму конкретного речевого жеста. Эти формы речи оказываются точками, где субъект активно защищает себя и одновременно подвергается риску: любое «нет» может быть расценено как нарушение гармонии, любое «мне это не подходит» может быть воспринято как агрессия или холод. Поэтому подобные высказывания всегда соединяют уязвимость и необходимость.

Авторское изображение, генерация Midjourney. Метафора хрупкого «нет», которое приходится удерживать перед наплывом чужих ожиданий.

Арли Хохшильд показывает, что даже самые простые речевые акты встроены в «эмоциональные скрипты» — социальные предписания того, как и с какими чувствами мы должны говорить.

Просьба в этом случае — действие, в котором человек должен учесть возможную реакцию другого, смягчить угрозу, снизить напряжение. Отказ — ещё труднее: он требует проработки отношений, объяснения, извинения или оправдания. Несогласие — всегда риск выйти за рамки принятого эмоционального сценария. Поэтому эти формы речи оказываются важными способами поддерживать собственную целостность в межличностных отношениях.

У Батлер есть важное наблюдение: ответное слово, особенно слово отказа, уязвимо, оно зависит от того, будет ли оно услышано.

Отказ становится практикой сохранения себя, но одновременно — точкой максимального риска: если его не признают, граница рушится.

Эта двойственность проявляется в перформансе Йоко Оно Cut Piece. Художница садится на сцену и позволяет зрителям по одному подходить и отрезать куски её одежды. Она ничего не говорит, но её молчание становится радикальным жестом уязвимости, который ставит зрителя перед необходимостью брать ответственность за свои действия. Просьба и несогласие растворены: Йоко Онo не просит, не запрещает, но сама ситуация — это предел допустимого. Граница становится чем-то, что зритель обязан определить сам. Каждый новый разрез — попытка прочитать, где проходит линия дозволенного. Перформанс показывает, что границы тела и границы речи часто оказываются неотделимыми.

Йоко Оно — Cut Piece, 1964

Фильм Аньес Варда Vagabond раскрывает другую сторону самозащиты — жесткость отказа. Главная героиня, молодая странница, постоянно говорит миру «нет»: отказывается от помощи, сочувствия, включения в социальные отношения. Её речь — лаконичная, обрывающая, резкая — становится способом удержать независимость. Однако этот отказ несёт иную уязвимость: он делает её почти невидимой для общества, как человека, которого не следует «читать» или с которым не следует сближаться.

Варда показывает, что несогласие — это тоже форма самозащиты, но в современном мире оно может привести к исчезновению субъекта из поля заботы и внимания. Героиня выбирает границу, которая спасает её от давления других, но делает невозможной любую эмоциональную связь. Это предельный пример того, что границы речи не только про защиту, но и про риск изоляции.

Аньес Варда — Vagabond, 1985

Проанализировав эти примеры, становится ясно: просьбы, отказы и несогласия — это ключевые формы самозащиты. В цифровой среде они проявляются ещё ярче: короткое «не могу сейчас», отсутствие ответа, просьба не писать в рабочее время — всё это становится работой по восстановлению доступности, то есть работы над собой. Такие жесты не всегда воспринимаются нейтрально, они меняют структуру сцены, перераспределяют уязвимость, укрепляют или разрывают границы.

Язык как способ отстаивать позицию

Границы в коммуникации вырабатываются в конкретных практиках — в том, как мы говорим, что выбираем назвать, какие слова произносим и какие удерживаем внутри.

Авторское изображение, генерация Midjourney Граница как практика: её не задают раз и навсегда — её приходится выкладывать вручную, шаг за шагом.

У Фуко эта логика выражена так: «практики себя» — это способы, которыми субъект формирует отношение к себе и другим, организуя доступ к собственной уязвимости.

Язык — одна из таких техник. В произнесённом и непроизнесённом мы распределяем близость, регулируем доступ, удерживаем дистанцию. Граница перестаёт быть чем-то статичным и становится постоянно выполняемой работой — перформативным действием, которое должно быть повторено, чтобы существовать. Батлер формулирует это напрямую.

Поэтому фразы вроде «я сейчас не могу говорить», «мне нужно время», «давай вернёмся к этому позже» — перформативные акты, а не только информирование другого. Они создают новую архитектуру взаимодействия: перераспределяют ответственность, перестраивают ритм близости, удерживают пространство для субъекта.

Эту динамику можно увидеть в работе Феликса Гонсалеса-Торреса «Untitled» (Portrait of Ross in L.A.). Инсталляция представляет собой горку конфет весом 79 кг — вес его умершего партнёра Росса — и зрителям разрешается брать конфеты. Каждый жест «взять» — это доступ к телу, который одновременно разрушает и поддерживает его присутствие. Работа — перформативная граница: каждый посетитель должен решить, насколько близко он готов подойти и какую часть себя готов отдать взамен. Доступ и дистанция становятся непрерывным процессом, который существует только благодаря повторяемым действиям. Речь работает аналогично: каждый наш жест открытости отнимает ресурс, каждый жест дистанции защищает, но охлаждает связь.

Феликс Гонсалес-Торрес — «Untitled» (Portrait of Ross in L.A.), 1991

Совсем другой, но столь же важный аспект границ раскрывается в серии объектов Лигии Кларк Bichos. Эти металлические конструкции состоят из сегментов, которые можно сгибать, двигать, перестраивать, однако они сопротивляются рукам зрителя — каждый «жест» встречает ответный «контр-жест». Объект как будто обладает собственной волей, требует осторожности, уважения к материалу и к его собственным возможностям. Кларк создаёт пространство, где взаимодействие возможно только через постоянные переговоры между руками и объектом.

Лигия Кларк — Bichos, 1960-е

Так работает и язык: он механизм взаимной настройки. Любая граница — результат «встречного сопротивления» другого. Отказ остаётся отказом только тогда, когда признаётся; просьба становится просьбой только тогда, когда её услышали; дистанция существует, если её не разрывают. Границы — это всегда совместная работа. Батлер подчёркивает эту зависимость.

Именно поэтому язык является одной из важнейших констант для создания отношений. Через тон, выбор слов, структуру фраз мы создаём или размываем пространство доступа. Через паузы, недосказанность, смену темы — возвращаем себе дистанцию. Язык оказывается регулятивным инструментом: практикой, в которой субъект удерживает себя, формирует контуры собственной уязвимости и распределяет, куда и насколько глубоко можно подойти.

Авторское изображение, генерация Midjourney. Два собеседника выстраивают прозрачные границы, двигая их как шаги доступа — речь как серия маленьких настроек, которые приближают или отдаляют.

Понимание языка как инструмента распределения доступа и дистанции важно для дальнейшего анализа цифрового общения, потому что именно в онлайн-среде границы вырабатываются почти исключительно через речь — короткие сообщения, паузы, тон, форматирование.

Предыдущие разделы показывали речь как действие, распределяющее уязвимость, власть и границы, теперь же важно рассмотреть ещё один фундаментальный слой языка — метафорический. Мы редко замечаем метафоры, в которых думаем, но тем не менее они формируют то, что мы считаем возможным в коммуникации: как понимаем конфликт, что ждём от отношений, что считаем угрозой или поддержкой. Метафора — это когнитивная архитектура речи. Она определяет, каким образом мы воспринимаем себя, другого и сам процесс общения.

Метафора как когнитивная архитектура общения

Лакофф и Джонсон в Metaphors We Live By подчёркивают, что метафора по сути становится структурой мышления. Она формирует сам способ, которым субъект ориентируется в мире:

То, как мы говорим, неотделимо от того, как мы воспринимаем ситуацию. Когда человек описывает общение как «борьбу», «игру», «танец», «границу», — он выбирает режим опыта. Метафора перестраивает внимание, распределяет ответственность, определяет, что считается приемлемым, а что — нет.

Metaphors We Live By, 1980 Джордж Лакофф (1941–…) и Марк Джонсон (1949–…)

Если конфликт мыслится как война, то реплики превращаются в удары, аргументы — в оружие, а позиция — в оборону. Если взаимодействие мыслится как путешествие, то партнёры движутся куда-то вместе, имеют разный темп, усталость, необходимость остановиться. Метафора задаёт логику действий: определяет, какие ходы возможны в коммуникации, а какие даже не рассматриваются.

Барбара Крюгер в плакате Your Body Is a Battleground показывает, насколько метафоры вплетаются в социальную борьбу. Обращаясь к женскому телу как к «полю битвы», она вскрывает, что политический конфликт превращает субъекта в территорию, на которую кто-то претендует. Крюгер демонстрирует: метафора — это инструмент власти, который способен превратить человека в объект.

Барбара Крюгер — Your Body Is a Battleground, 1989

Эта логика работает и в интимной речи. Когда кто-то говорит «мы на одной волне» или «между нами стена», метафора не описывает состояние — она его создаёт. Она превращается в рамку, через которую участники будут интерпретировать последующие слова. Метафорическая архитектура общения — это структура расчётов, ожиданий, страхов и разрешений, которые работают ещё до того, как что-то произнесено буквально.

То, что кажется просто удобным способом описать ситуацию, на самом деле структурирует восприятие, делает одни ходы естественными, а другие — невозможными. Речь оказывается зависимой от того набора образов, которые доступны сознанию.

Поэтому метафоры — одна из самых скрытых форм власти языка: они незаметно формируют реальность общения, определяют, что такое «близость», «помощь», «давление», «граница», делают страдание более или менее видимым или задают путь, по которому мысль идёт автоматически.

В онлайн-коммуникации роль метафор только усиливается: отсутствие телесных сигналов делает когнитивные рамки более жёсткими. Субъект думает не столько словами, сколько метафорами, в которых эти слова живут. Если переписка воспринимается как «поле битвы», то даже нейтральная пауза читается как удар. Если как «пространство сотрудничества», то та же пауза становится разрешённой.

Авторское изображение, генерация Midjourney Два коня на шахматной доске превращаются в танцующую дуэль — образ того, как выбранная метафора задаёт сам режим общения.

Поэтому исследование метафор — это исследование фундаментальных механизмов восприятия и действия. Мы живём в метафорах, которые нас формируют.

Конфликты как «войны» или «танцы»: язык задаёт стратегию

Лакофф и Джонсон показывают, что конфликты никогда не происходят «сами по себе»: они формируются той метафорической рамкой, через которую участники мыслят взаимодействие. Когда разговор воспринимается как война, то любое несогласие превращается в атаку, а цель — в победу. Метафора прокладывает маршрут: выбирается стратегия обороны, подбираются «удары» аргументами, оценивается ущерб. Даже нейтральное несогласие в этом регистре превращается в эскалацию, потому что общение мыслится как пространство угрозы. Лакофф подчёркивал, что метафора войны настолько глубоко встроена в мышление, что часто остаётся невидимой:

Если же конфликт переживается как танец, то логика радикально меняется. Вместо фронтов — шаги; вместо победы — согласование темпа; вместо разрушения — попытка удержать ритм. Несогласие становится движением, сдвигом, переходом. Такая метафора не делает конфликт менее напряжённым, но меняет его структуру: теперь важнее чувствительность к партнёру, чем доминирование над ним.

Авторское изображение, генерация Midjourney Два противника сходятся, но вместо удара удерживают друг друга в общем ритме — конфликт превращается в медленный танец, где важнее не победа, а сонастройка.

Арли Хохшильд показывает, что ожидания эмоций в отношениях — это тоже метафорические конструкции. Если пара или группа мыслится как «команда», то каждый участник должен «работать» на общую цель; если как «семья», то ожидается забота; если как «поле боя», то допускается агрессия как нормальная реакция. Эмоции становятся предписаниями: то, что человек «должен» чувствовать, задаётся не реальностью, а метафорой. Вот почему Хохшильд пишет.

Метафора становится картой отношений, определяющей дальнейшее движение.

В романе Тони Моррисон Beloved взаимодействия героев буквально пропитаны метафорами боли, привидений, долгой памяти. Конфликт происходит на уровне мифического языка, в котором прошлое становится живым персонажем. Моррисон показывает, что когда конфликт мыслится как «призрак», то он не исчезает после разговора — он возвращается, меняет формы, требует другого типа ответного действия. Метафора создает пространство, в котором эмоциональная работа становится бесконечной.

Beloved, 1987 Тони Моррисон (1931–2019)

Перформанс Уильяма Поуп.Л The Great White Way расширяет эту мысль. Художник прополз 22 мили Манхэттена в течение пяти лет, превращая движение в жест уязвимости, выносливости и столкновения с чужим взглядом. Это не война и не танец в привычном смысле, но перформанс показывает: конфликт между человеком и городом можно мыслить как путь, как «труд». Поуп.Л делает метафору телесной: когда конфликт становится дорогой, отношение к напряжению меняется — оно перестаёт быть дуэлью и становится задачей выдержки.

Уильям Поуп.Л — The Great White Way, 22 Miles, 9 Years, 1 Street, 2001–2009

Метафоры — это режимы внимания, которые решают, каким будет конфликт: разрушительным, изматывающим, непрозрачным — или более мягким, структурным, переносимым.

Метафорическое восприятие себя и другого

Лакофф и Джонсон показали, что метафора работает не только в отношении внешних событий — она формирует сам способ, которым человек ощущает себя. Их концепция embodied mind утверждает: мышление опирается на телесный опыт, а значит, метафоры, через которые мы конструируем себя, всегда телесны, пространственны, материальны. Человек, говоря «я под давлением» или «я распыляюсь», переживает себя через эти образы. Метафора становится внутренней архитектурой субъективности: определяет, где человек видит свою целостность, границы и уязвимые места.

Авторское изображение, генерация Midjourney Состояние, когда внутреннее напряжение превращается в потоп, человек чувствует в моменте, что тонет и что выхода нет.

Батлер добавляет ещё один слой: субъект возникает в сетке языка, а значит, метафоры вводят человеческое «я» в определённый режим существования.Батлер подчёркивает.

Метафора становится механизмом, который делает субъекта возможным или невозможным. Она определяет: является ли другой угрозой, зоной близости, зеркалом, пустотой. Она определяет и то, как человек представляет доступ к себе — как дверь, как стену, как порог, как окно.

Фильм Аббаса Киаростами Close-Up демонстрирует эту логику. История о человеке, выдающем себя за режиссёра, разворачивается как исследование метафорической идентификации: герой стремится войти в чужую жизнь, не столько копируя образ, сколько принимая метафору «режиссёр» как способ стать увиденным. Киаростами показывает, что субъект конструирует себя через роли, которые он считает доступными, и эти роли — тоже метафоры, проживаемые телом. Герой пытается существовать в метафорическом пространстве, которое кажется ему истиннее реального.

Аббас Киаростами — Close-Up, 1990

Работа Пипилотти Рист Ever Is Over All раскрывает противоположную идею. Видео, в котором женщина идёт по улице и разбивает окна гигантским цветком, превращает субъект в метафору силы, наслаждения и освобождения. Цветок — не оружие, но становится им; улица — не сцена, но ведёт себя как сцена; жест — не протест, но несёт заряд трансформации. Рист показывает: когда человек действует через метафору, он перестраивает своё внутреннее состояние, а также восприятие другого.

Пипилотти Рист — Ever Is Over All, 1997

Эти художественные примеры подчёркивают общий тезис: метафоры — это схемы, через которые мы определяем, кто мы, кто другой и как устроено пространство между нами. Если «я» мыслится как линия, другой как поверхность, общение как проход — каждый жест получает определённую ценность.

Метафорическое восприятие — это способ чувствовать себя и другого. Оно задаёт форму доверия, подозрения, уязвимости, близости. И пока субъект думает метафорами, он неизбежно живёт в их архитектурах: они становятся картами, по которым он двигается — иногда даже не осознавая этого.

Авторское изображение, генерация Midjourney Фигуры уходят вперёд, проходя сквозь коридор из разворачивающихся страниц — движутся внутри собственных метафор, которые и создают путь, и скрывают его.

Понимание того, как метафоры формируют восприятие себя и другого, особенно важно для анализа цифрового общения: в переписке метафорические схемы часто подменяют отсутствие жеста и интонации. Они незаметно задают тон диалога и определяют, как субъект интерпретирует дистанцию, угрозу или поддержку.

Глава показала, что речь — это пространство уязвимости, где субъект каждый раз собирается заново. Благодаря Батлер стало понятно, что любое высказывание делает говорящего ранимым, потому что оно выходит за пределы намерения и попадает в сеть отношений, которые не контролируются. Благодаря Фуко — что язык одновременно является техникой себя и техникой власти: он формирует границы, распределяет доступ, регулирует асимметрии.

Стало очевиднее, что просьбы, обвинения, отказы и эмоциональный труд — механики уязвимости. Они задают, кто в отношениях несёт нагрузку, кто имеет право на эмоцию, кто обязан сглаживать напряжение. Метафоры, через которые люди думают о конфликте, близости и себе самом, оказываются когнитивными рамками, которые заранее определяют траекторию взаимодействия.

Авторское изображение, генерация Midjourney Хрупкая граница, по которой двое идут навстречу друг другу, — как речь, где каждый шаг может сблизить или отдалить.

Цифровая среда делает эти процессы тоньше и болезненнее: онлайн-речь легко сохраняется, искажается, повторяется вне контекста; алгоритмы усиливают невидимые микровласти; границы становятся проницаемыми и нестабильными. В онлайне субъект не защищён телом — он защищён только языком, который одновременно является его главным местом уязвимости.

Таким образом, современная коммуникация — это сцена, где речь одновременно ранит и защищает, создаёт дистанцию и делает её хрупкой, задаёт границы и позволяет им проявиться. Понимание этой динамики становится ключом к разработке инструментов, которые способны поддерживать эмпатию и бережность — как технику совместного существования в условиях постоянной языковой экспозиции.